El electroencefalograma (EEG) es una herramienta muy utilizada por los neurólogos para el diagnóstico de la epilepsia y otro tipo de procesos que alteran el funcionamiento normal del cerebro. Pero tiene el problema de que las señales eléctricas que recoge han de atravesar el cráneo, la piel, y el pelo (si es el caso) del paciente, lo que dificulta la tarea ya que interfieren con las corrientes a medir. Y normalmente no se meten electrodos en el cerebro para obtener mejores lecturas.

El electroencefalograma (EEG) es una herramienta muy utilizada por los neurólogos para el diagnóstico de la epilepsia y otro tipo de procesos que alteran el funcionamiento normal del cerebro. Pero tiene el problema de que las señales eléctricas que recoge han de atravesar el cráneo, la piel, y el pelo (si es el caso) del paciente, lo que dificulta la tarea ya que interfieren con las corrientes a medir. Y normalmente no se meten electrodos en el cerebro para obtener mejores lecturas.

El primer EEG obtenido de un ser humano es de 1924, aunque su autor no se atrevió a publicar los resultados hasta 1929 porque no se creía muy bien lo que había obtenido. Pero tardaron poco en ser incorporados al arsenal de los neurólogos una vez que quedó claro que funcionaban y que en efecto recogían la actividad eléctrica del cerebro.

Allá por los años 60 del siglo XX el físico estadounidense David Cohen pensó que igual que medimos la actividad eléctrica del cerebro deberíamos ser capaces de medir los campos magnéticos que generan las corrientes eléctricas que recoge el electroencefalograma al moverse a lo largo de las dendritas –las «patas» de las neuronas–, pues cualquier corriente en movimiento genera un campo magnético.

Y en 1968 consiguió –a duras penas porque su detector apenas era lo suficientemente sensible– hacer las primeras mediciones de estos campos magnéticos. Con un segundo detector que en lugar de una bobina de cobre usaba un SQUID o Dispositivo superconductor de interferencia cuántica, mucho más sensible, colocado en una habitación mejor aislada frente a los campos magnéticos –los campos magnéticos generados en nuestro cerebro son ridículamente pequeños comparados con el nivel ambiente de magnetismo que hay en cualquier ciudad– consiguió resultados casi tan buenos como los de un electroencefalograma, lo que supuso el nacimiento práctico de la magnetoencefalografía o MEG.

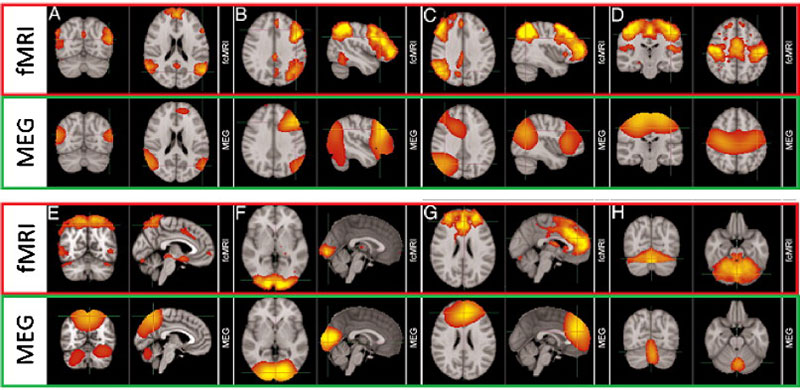

Debido a que hacen falta al menos unas 50.000 neuronas activas que produzcan corriente en el mismo sentido para producir un campo magnético medible el MEG tiende a recoger la actividad en los surcos del cerebro, que es dónde se concentran las neuronas piramidales que tienen la orientación adecuada para proyectar su campo magnético hacia fuera de la cabeza. El EEG, sin embargo, es capaz de detectar también la actividad de los giros cerebrales y de zonas más profundas del cerebro cuyos campos magnéticos no llegan a la superficie. Así que hay zonas del cerebro que el MEG no ve. Pero sin embargo los campos magnéticos se ven menos distorsionados que los campos eléctricos por el cráneo y el cuero cabelludo, lo que hace que el MEG tenga mejor resolución espacial que el EEG en aquellas zonas en las que coinciden, algo a lo que ayuda que el MEG mide la actividad eléctrica generada en el interior de las neuronas sin verse afectado por el entorno de estas.

Otra limitación del MEG es que no es capaz de medir potenciales de acción, pues como en ellos la corriente fluye en uno y otro sentido sus campos magnéticos tienden a anularse.

Así, el MEG complementa otras técnicas de medición de la actividad cerebral además de la electroencefalografía como son la tomografía por emisión de positrones (PET) y la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI), a la que además mejora ostensiblemente en cuanto a resolución temporal.

Y si al principio los aparatos de magnetoencefalorafía sólo tenían un sensor que había que ir moviendo a distintas posiciones sobre la cabeza del paciente para medir distintas áreas, los aparatos actuales ofrece una especie de casco con 300 o más sensores que permiten recoger datos en múltiples ubicaciones al mismo tiempo.

El problema está en que si un aparato para hacer EEG cuesta unos miles de euros –de hecho los hay «de juguete» por pocas decenas de euros– el aparato y las instalaciones asociadas –recuerda lo de que hay que aislarlo de los campos magnéticos– suponen un coste que ronda los cinco millones. Pero siempre es una ventana más al funcionamiento de aquello que nos hace ser quienes somos.

Por cierto que la estimulación cerebral no invasiva mediante campos magnéticos es como la inversa del MEG, pues puede inducir cambios en el funcionamiento del cerebro utilizando campos magnéticos externos que producen cambios eléctricos en el cerebro.

(Descubrí que la magnetoencefalografía existe gracias a un hilo en Twitter de Desselebrada. Y eso que odio los hilos porque según el cliente de Twitter que uses no se ven bien hilados. Pero esa es otra historia).