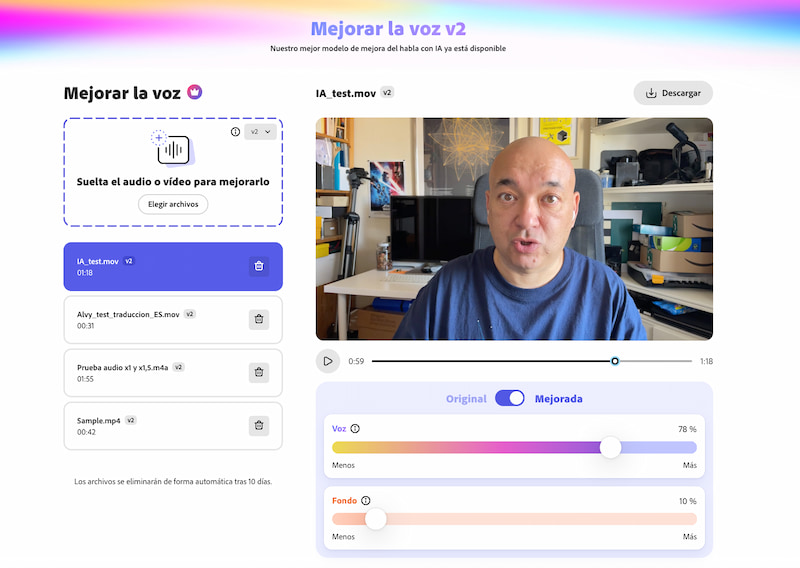

Aunque lo he leído hoy en Fast Company, según parece Adobe lanzó una herramienta llamada Mejorar la voz como parte de Adobe Podcast, y ya va por la versión 2. Es tan sencilla que simplemente hay que arrastrar encima un archivo de audio o vídeo y el resultado que el audio queda limpio de ruido de fondo, clics y otras molestias. Lo suficiente como para hacer entendible cualquier podcast mal grabado, la charla de una conferencia o esos audios que te llegan por WhatsApp y quieres conservar.

Aunque yo tengo la versión Premium que va incluida con el plan completo de herramientas Adobe, que no tiene limitaciones, se puede usar sin registrarse y con archivos de hasta 30 minutos de audio y 500 MB de datos, un máximo de 60 minutos al día. Admite formatos WAV, MP3, AAC, FLAC y M4A. (Con registro de prueba se amplían estos límites a 4 horas y 1 GB.)

Lo he probado con diversos audios y vídeos funciona sorprendentemente bien. Un audio de los de la radio no lo mejora mucho porque ya están procesados y muy limpios, además de grabados en estudio super-profesional; en los vídeos grabados con el micrófono del ordenador «al aire», con grabaciones del teléfono móvil o incluso los vídeos grabados con micrófonos externos la mejora es notablemente buena.

Todo funciona en la misma página web, es un gran ejemplo de facilidad de uso y simplicidad. Hay un par de barras para controlar cuánta mejora se le aplica a la voz y cuánto ruido de fondo se quiere dejar. Y el Mejoreador guarda los archivos de audio procesados durante diez días en un histórico, pasados los cuales desaparecen automáticamente.

Me he guardado la herramienta en los favoritos porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar eliminar la voz «desayuno de resaca» para convertirla en «narrador de documentales de La 2». Si tienes algún audio por ahí que quieras que suene mejor y con más carisma… haz la prueba.

Relacionado: